17歳の決断

僕は高校生の時に

「神様っているのかな?」

「そもそも『いる』ってなんだろう?」

というようなことを考えていて、哲学を勉強するために大学に進学しました。

哲学を学ぶといえば文学部が王道なのですが、僕が選んだのは京都大学の総合人間学部。

実はこの学部、もともとは「教養学部」という名称でした。

wikipediaによると、教養学部とは「総合的なものの見方・考え方・柔軟な理解力・思考力などの実践力を身に付ける」ことを目指す学部らしいです。

当時、少しだけ哲学の本を読み始めていた僕は、偉大な哲学者たちが皆、数学・物理学・科学の素養も併せ持っていた事実を知り、「哲学を学ぶためには数学や物理も知らないといけない!」と考えました。

なので、文学部へは行かず、文系と理系の学生が半分ずつ入るという総合人間学部を選んだのです。

ちなみに、教養学部の「教養」は「リベラルアーツ」の意。

その時は全く意識していませんでしたが、今思うと17歳の時に総合人間学部を選んだ瞬間が、僕とリベラルアーツとの出会いでした。(その後、法学部に転部しましたが…)

相対化とメタ認知

あれから15年以上経ったいま、リベラルアーツを探求したいという自分のモチベーションはどこから来るのか考えてみました。

一つは、リベラルアーツを学ぶことで、目の前にある問題を多角的にとらえるための視野が確実に広がるということ。

ある出来事や事柄を考える時に様々な視点を手に入れることで、その問題を相対化して考察することができるようになります。

つまり、リベラルアーツは僕たちに「メタ認知」の材料を提供してくれるということです。

僕も大好きなコテンラジオや超相対性理論などのポッドキャストで、よく深井龍之介さんが話しているやつですね。

これは、リベラルアーツを学ぶことの大きな効用であり、多くの人にあてはまることだと思います。

学ぶことそれ自体の4次元的な楽しさ

しかし、相対化やメタ認知に役立つからというのは、僕の場合、リベラルアーツを探求する理由のごく一部に過ぎません。

残りの理由は、純粋に「学ぶことが楽しいから」です。そしてその楽しさは、4次元的な広がりを持った「楽しさ」なのです。

そもそも、僕がリベラルアーツを探求する時に感じる喜びは、「自分からうんと遠いもの(見えづらかったもの、ぼやけて見えていたもの)がクリアに見えるようになる快感」といえます。

そして、ここでいう「遠さ」には色んな種類があります。

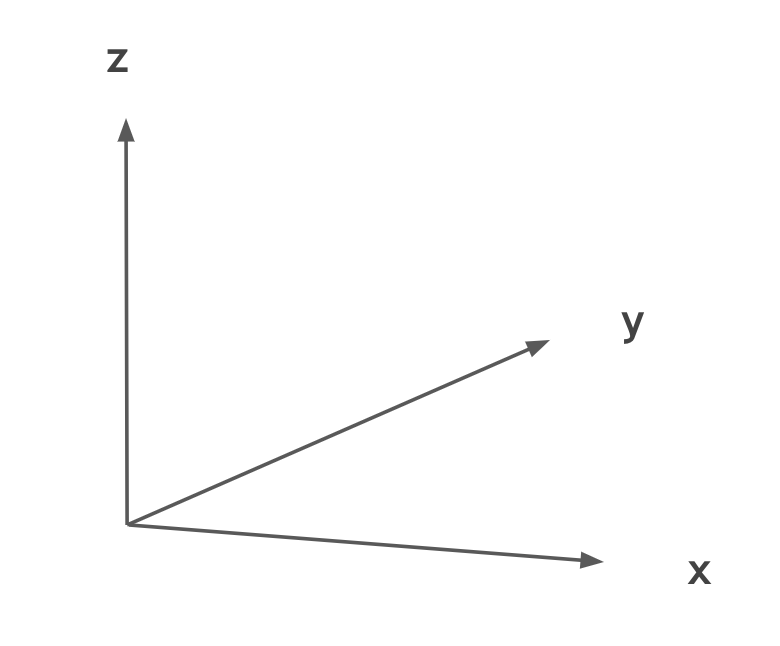

下図のような座標軸を使ってイメージを共有させてください。

地理的な遠さ(xy平面)

1つ目は、「地理的な遠さ」です(座標軸の xy平面)。

日本生まれ・日本育ちの僕にとって、異なる言語や宗教、文化を持つ国の人々の生き方それ自体が、興味対象です。

また、日本とは全く違う自然環境がどうなっているのかといった話も、ここに入ってきます。

地理的な遠さは、文字通りの地理学だけでなく、社会学、文化人類学、言語学などへの興味に広がっていくわけです。

大きさ(マクロ・ミクロ)的な遠さ(z軸)

2つ目は、「大きさ(マクロ・ミクロ)的な遠さ」です(座標軸のz軸)。

たまたま僕は「ヒト」に属しているので、だいたい2mくらいの身体を持ち、だいたい1.0くらいの視力を持っています。

逆に言うと、そのような身体的な「制約」を負いながら、僕はこの世界を観察しているわけです。

だからこそ僕は、リベラルアーツの力を使って、マクロの世界に向けてz軸を高く登ったり、ミクロの世界を見るためにz軸を降りていったりしたいと思うわけです。

マクロの世界への旅は、天文学、気象学などがあるでしょう。

ミクロな世界としては、生物学、医学、地学などなど。

地上世界と天上世界を統一的に説明することに成功した物理学も、非常に重要な意味を持っています。

時間的な遠さ(4次元)

次に来るのが、xyzの3次元空間とは別に存在する次元である「時間軸」です。

仮に時間軸をw軸と表現すると、 w軸の時間的な遠さを味わえるのは、何といっても歴史学ですね。

xy平面、z軸のそれぞれに関連する学問と w軸(=歴史)をかけあわせると、学ばなければいけないことは無限大になります(笑)

哲学・宗教の面白さは「常識からの遠さ」?

ちなみに、 僕が感じる哲学や宗教の面白さは、今述べてきた x,y,z,wの全ての軸を根本から問い直すことができるという点にあります。

僕たちは生まれてから日々、世界に対する「常識的な見方」を習得し、その常識を当たり前のものとして生活しています。

僕たちは自分とは違う存在として「世界」が客観的に存在し、主観を持つ自分がその世界の中で生きていると何となく信じているし、

ある時から世界はスタートし、時間は過去から未来に向かって流れていくと何となく信じています。

しかし、よくよく考えると、そのような「常識」はどこまで正しいと言い切れるのでしょうか?

この世界は、本当はどのような「あり方」をしているのでしょうか?

そのようなことを本気で考えることができるのが、哲学や宗教の領域です。

その意味ではこれらに関する学問は、「常識からの遠さ」という魅力を持っているのかもしれません。

まとめ

リベラルアーツによりある出来事や事柄を考える時に様々な視点を手に入れることで、その問題を相対化して考察することができるようになります。

リベラルアーツは僕たちに「メタ認知」の材料を提供してくれるのです。

一方で、僕にとってリベラルアーツを学ぶ意味は、純粋に「学ぶことが楽しい」という点の方が重要です。

それは「自分からうんと遠いもの(見えづらかったもの、ぼやけて見えていたもの)がクリアに見えるようになる快感」といえます。

・地理的な遠さ→地理学、社会学、文化人類学、言語学など

・大きさ(マクロ・ミクロ)的な遠さ→天文学、気象学、生物学、医学、地学、物理学など

・時間的な遠さ→歴史学

・常識からの遠さ→哲学、宗教学など

日常生活に埋没していると知ることができない上記のような「遠さ」を味わえることが、リベラルアーツの醍醐味であるといえます。

コメント